酒のしおり

令和6年7月17日、国税庁は「酒のしおり(令和6年6月)」を公表しました。

「酒のしおり」とは、毎年国税庁が公表している、酒類産業に関わる各種データをまとめた資料です。

酒税の税率や酒税収入に関する事項にとどまらず、酒類の品目、製成数量や販売(消費)数量、酒類の製造工程図から酒類容器のリサイクルまで、酒類に関するありとあらゆるデータがまとめられている資料(令和6年分は138ページもあります)です。

(1)国内市場の状況

少子高齢化や人口減少等の人口動態の変化、消費者の低価格志向、ライフスタイルの変化や嗜好の多様化等により、国内市場は全体として縮小傾向にあります。特にビールの数量が大きく減少しており、これはビールから低価格の発泡酒やチューハイなどのリキュール等に消費が移行していることが一因と考えられます。

(2)日本産酒類の輸出の状況

日本産酒類の輸出については、清酒(日本酒)やウイスキー等の日本産酒類の国際的な評価の高まり等を背景に、年々増加傾向にあります。

令和5年の輸出金額は、1,344億円となり、過去最高となった令和4年に次ぐ水準です。

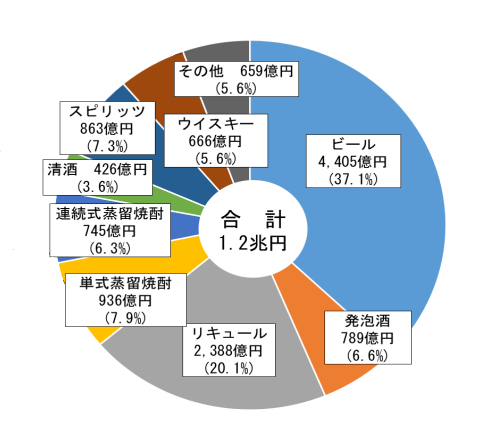

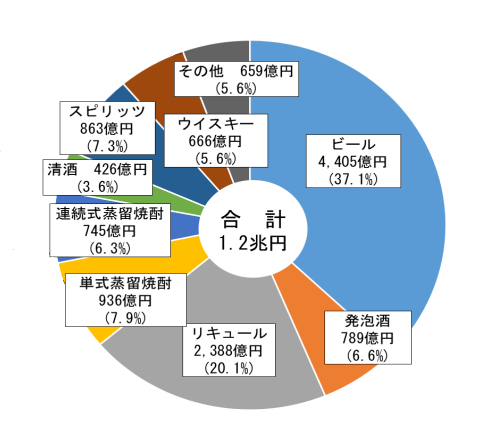

酒税収入の内訳

(令和4年度国税収入76.3兆円の内訳)

・消費税 23.1兆円(30.2%)

・所得税 22.5兆円(29.5%)

・法人税 14.9兆円(19.6%)

・揮発油税 2.1兆円(2.7%)

・酒税 1.2兆円(1.6%)

・その他 12.5兆円(16.4%)

国税収入76兆円のうち、酒税は1.2兆円であり全体の1.6%の割合を占めています。なお、酒税収入1.2兆円のうち、37.1%はビールが占めていて、次いで20.1%のリキュールが2番目となっています。

平成13年度は一般酒販店が7割を占めていましたが、令和3年度においてはスーパーマーケット、コンビニエンスストア、量販店の割合が6割になり、一般酒販店は2割ほどとなり、販売形態の変化が見て取れます。

これら以外にも様々データが載っておりますので、お酒が好きな方はぜひ一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。