令和6年度の路線価発表

7月1日に国税庁は令和6年分の路線価図を発表しました。

この路線価とは、道路に面する宅地の1㎡当たりの評価額のことをいい、路線価が定められている道路に接する土地の評価に使います。毎年1月1日時点で評価され、7月初旬に発表されます。

令和6年分の路線価は、令和6年1月1日から12月31日までの間に相続等により取得した土地を評価する場合に使います。

よって、令和5年12月31日に相続が発生した場合には令和5年7月に発表された令和5年分の路線価を用い、令和6年1月1日に相続が発生した場合には令和6年7月の発表を待って、令和6年分の路線価で評価を行うことになります。たった1日の違いで評価額が変わることがあり得るわけです。

土地の評価額については、路線価を用いて計算する相続税評価額以外にも下記のものがあります。

① 固定資産税路線価

市区町村が算出して、毎年4月~6月頃に発表するもので、この固定資産税路線価から求められる固定資産税評価額が、固定資産税、登録免許税、不動産取得税等の算定に用いられます。

なお、固定資産税路線価は3年に一度評価替えされ、公示価格の70%程度の評価額となるように設定されています。

② 公示価格

公示価格には、国土交通省が算出する「公示地価」と各都道府県が算出する「基準地価」があります。

③ 公示地価

国土交通省が毎年1月1日時点の全国の標準地の1㎡あたりの価格調査を行い、毎年3月下旬に公表されます。

この公示価格は「路線価」や「固定資産税路線価」の基準になっています。「路線価」の発表が7月と遅くなっているのも、3月に発表される「公示価格」を参考にしているからです。

④ 基準地価

各都道府県が毎年7月1日時点の全国の標準地の1㎡あたりの価格を調査し、毎年9月下旬に公表します。

路線価図は国税庁のホームページから調べることができます。

相続の事前対策として、土地の評価をあらかじめ見積もっておきたい場合には参考になります。

6月分の給与計算から定額減税の対応が必要となりましたが、6月分の給与計算時に引ききれない定額減税額の残高がある場合には、7月以降の給与計算・賞与計算において天引きする所得税を減額(手取りが増える)していく必要があります。引きすぎたりすることがないように、気をつけましょう。

ETCのインボイス

高速道路を通行する際に支払うETC料金ですが、通常は、ETCカードで決済するため紙の領収書をもらうことはありません。

では、ETCのインボイスはどうやって取得・保管すればいいのでしょうか。

ETCカードで決済した高速道路の利用明細は、ETC利用照会サービスというホームページ上で確認することができます。

このETC利用照会サービスを利用するためには、下記の情報が必要となります。

①ETCカード番号

②メールアドレス

③過去の利用年月日

④車両番号

⑤車載機管理番号

このETC利用照会サービスより、ETCのインボイスがダウンロードできます。

ETCのインボイスですが、毎回ダウンロードして保管する必要はありません。

最初の1回、利用した高速道路会社ごとに1枚、利用証明書(インボイス)をダウンロードするだけで問題ありません。

手間はかかりますが、ETC利用照会サービスの初回の登録はしておくようにしましょう。

令和6年5月、国税庁は令和5年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告状況について発表しました。

所得税の確定申告人員については2,324万人(対前年比+1.3%)で、平成26年以降、ほぼ横ばいで推移しています。

この所得税の確定申告人員のうち、e-Taxの利用によるものは1,604万人(対前年比+7.3%)で、前年分から109万人増加しました。なお、e-Taxによる申告は、全体の総数の約7割となっています。

特に、スマホ申告の件数や、マイナンバーカードを使用した申告件数がここ数年で大幅に増加しています。これは、マイナンバーカードの普及率が上がったことと連動しており、また、マイナポータル連携など、インターネットを利用してデータ連携が使いやすくなってきたことも影響していることが読み取れます。

そして、令和5年分の申告で一番影響が見られたのが、個人事業者の消費税の申告件数です。

令和5年分の個人事業者の消費税の申告件数は、197万件(対前年比+86.9%)で、前年分から91万件も増加しました。

もちろんこれは、令和5年10月から開始したインボイス制度の影響であることは言うまでもありません。今まで免税事業者だった個人事業主が、インボイス制度に合わせて、インボイス発行事業者に登録したことで消費税の申告義務が出てきたからです。これに伴い、消費税の納税額も前年分から9.1%増加しています。

6月給与計算から定額減税開始

令和6年6月から給与(または賞与)計算において、定額減税による控除(月次減税事務)が実施されます。

控除対象者ごとの月次減税額は、次の計算式で求めます。

30,000円×(本人+扶養親族等の人数)

6月1日時点の人数で計算します。その後異動があった場合でも、月次の給与計算においては月次減税額の金額の変更は行わない点は注意が必要です。(扶養人数の異動があった場合には、全て年末調整で対応します。

令和6年6月1日以降に支払う給与又は賞与から順次控除していきます。控除しきれない残額については、翌月以降の給与・賞与で残額がゼロになるまで控除をしていきます。誤って引きすぎてしまうと、年末調整で徴収が必要となる場合もありますので、その点は要注意です。

この残額の管理のために、社員毎の管理台帳を作成する必要があります。この管理台帳については、給与計算ソフトを使用している場合には給与計算ソフトで管理できる場合が多く、EXCEL等で手計算している会社の場合には国税庁のホームページからダウンロードできる管理台帳を使用するのが良いでしょう

給与明細書には、実際に控除した月次減税額の金額を以下のように記載します。

【記載例】

定額減税額(所得税)×××円

定額減税 ×××円 など

給与明細のどこに記載するかは、「適宜の箇所」とされており、特に規定はありません。給与明細書に余白がないなど、記載が難しい場合には、別紙に記載しても差し支えありません。

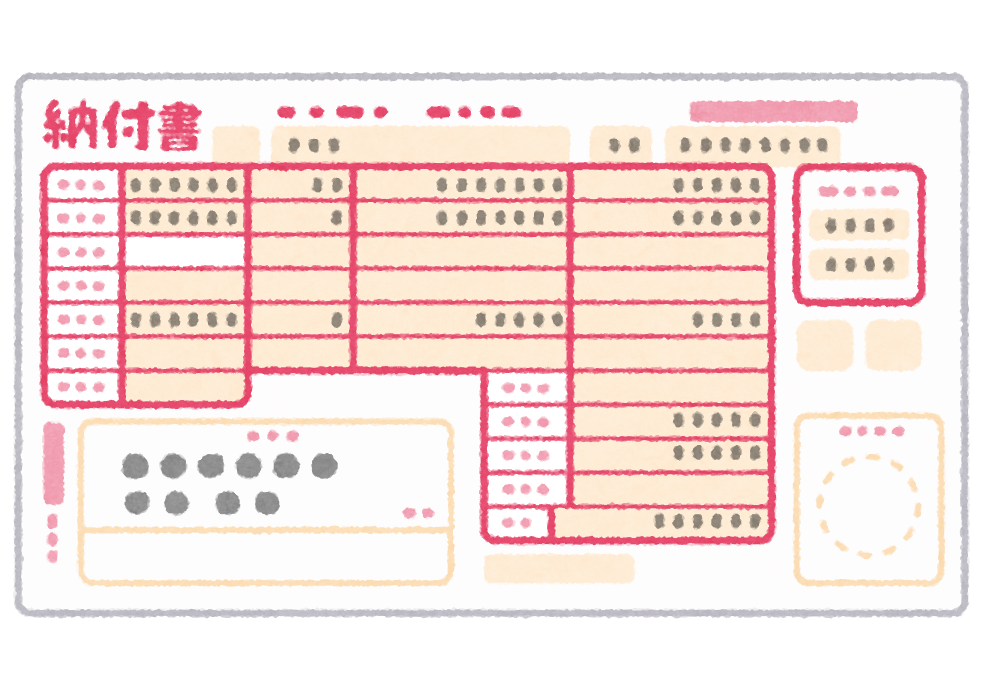

月次減税事務を実施した場合について、源泉所得税の納付書への記載方法は、これまで通りの記載方法で変更ありません。

支給日、支給人数、支給額、源泉所得税額を記載します。

ただし、定額減税の影響で源泉所得税額の欄については、例月、例年に比較して、給与から天引きする金額が減っている分、減少しているはずです。源泉所得税の額がゼロの場合でも、人数や支給額を記載する必要がありますので、記載漏れに注意してください。

住民税については、5月に市区町村から届いた納税通知書上では、既に定額減税が実施された後の金額が記載されていますので、会社側で特別な処理を行う必要がありません。なお、7月10日納付分は基本的にはゼロとなっており、納付する必要はありません。

相続登記の義務化

所有者不明土地の解消に向けて、令和6年4月1日から不動産(土地・建物)の相続登記が義務化されました。

所有者不明土地とは、相続登記がされないこと等により

①不動産登記簿により所有者が判明しない

②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない

このような土地をいいます。これにより、土地の所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、また、民間取引や土地の活用の阻害要因となったり、土地が管理されず放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じています。

不動産を相続(取得)した日から3年以内に、相続登記の申請をする必要があります。正当な理由がないのに相続登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料の対象となります。

なお、令和6年4月1日より前に相続した未登記の不動産については、令和9年3月31日までに相続登記をすれば問題ありません。

3年の猶予があるものの、相続で引き継いで名義変更をしていない不動産については、将来的な相続も踏まえ、残されたご家族のためにも、早いうちに整理整頓しておくのが良いですね。

令和6年5月30日(木)、キャッシュレス納付の更なる推進に向けて、金融庁、国税庁、総務省をはじめ、全国知事会や銀行協会など、23団体協同で「国税・地方税キャッシュレス納付推進全国宣言式」が開催されました。

現在利用できるキャッシュレス納付の方法は、下記の5種類です。

①振替納税(口座振替) ②ダイレクト納付 ③インターネットバンキング納付 ④クレジットカード納付 ⑤スマホアプリ納付

将来的に現金納付ができなくなるとまでは考えられませんが、キャッシュレス決済を使うような方向性になっていくことは間違いありません。その一つとして、今年の5月からe-Taxで申告書を提出している法人には紙の納付書(決算や中間納付など)を送らないようにすると国税庁が発表しています。さらに、来年からは申告書の控えに押印しないという対応も決まっており、e-Taxの利用増加をさらに推し進めようとしています。将来的に避けては通れないキャッシュレス納付。今すぐ利用するかどうかは別として、会社としていつでも使えるよう準備を整えておくことは大切です。

(参考)令和4年度 国税のキャッシュレス納付割合

1位:石川県(36.8%)

2位:東京都(34.5%)

3位:島根県(32.6%)

45位:秋田県(20.5%)

46位:青森県(19.9%)

47位:北海道(19.3%)

宿泊費のインボイスの交付

昨年10月から開始されたインボイス制度ですが、インボイス発行に関する各種Q&Aが国税庁のホームページにおいて公表されています。今回は、その中で「予約サイトで事前決済した宿泊予約者に対する適格簡易インボイスの交付」について取り上げます。

当社は、ホテルを運営しています。予約サイトを通じて受けた予約について、予約サイト経由で決済が行われた場合、フロントでは現金の授受等が行われないことから、領収書の交付を行っていません。どのように適格簡易請求書を交付すればいいでしょうか。

【回答】

適格請求書や適格簡易請求書は、その名称を問わず、記載事項を満たしたものであれば、必ずしも領収書や請求書である必要はありません。そのため、予約サイトや旅行代理店等を通じて受けた予約で、かつ、予約サイト等を経由して決済が行われた場合には、領収書ではなく、宿泊明細書など適宜の様式により、以下の記載事項を満たした書類(適格簡易請求書)を交付することが考えられます。

記載事項は以下の通りです。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 課税資産の譲渡等を行った年月日

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率

このように、宿泊先のホテルから宿泊費の領収書(インボイス)の発行も受けられないこともあり、その場合は、予約サイト等の宿泊明細をダウンロードしておく必要があります。

その際も電子帳簿保存法の関係上、インターネットからダウンロードするデータに関しては、紙に印刷して保存するのではなく、データでPC上に保管することが必要となりますので、併せて注意が必要です。ダウンロード期限が定められている場合もありますので、その都度ダウンロード及び保存をしておきましょう。

交際費とは、交際費、接待費などの費用で、その法人の得意先、仕入先など事業関係者への接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出するものを言います。

この交際費についてですが、これまで1人当たり5,000円以下のものについては交際費から除外して法人税を計算することができましたが、令和6年度の税制改正によりこの5,000円が1万円に引き上げられ、交際費として経費に入れられる額が増えることとなりました。

6月から始まる定額減税

6月から所得税・住民税の定額減税が始まります。

「定額減税」とは、本人+扶養家族の数×3万円の所得税が令和6年6月~12月の給与計算上、源泉徴収される所得税から減額されます。なお、住民税については本人+扶養家族の数×1万円が減額されますが、全ての計算は市区町村で行われます。

①扶養家族の確認

令和5年の年末調整時の扶養人数から変更がないか再度確認しましょう。定額減税については、16歳未満の扶養家族もカウントします。なお、6月2日以降に入社した社員は定額減税の計算をする必要はありません。(年末調整で計算します。)

②給与ソフトの確認

給与ソフトの定額減税用のバージョンアップが5月中には行われると思います。扶養情報が適切に入っていれば給与ソフトが自動計算してくれるのか、それとも、一部手入力があるのか、どこまでソフトが対応してくれるのかをバージョンアップ後すぐに確認しましょう。

なお、Excelや手計算で給与計算を行っている会社は、従業員一人ずつ定額減税額を算出し、定額減税額を使い切るまで残額を管理し、毎月の給与明細に記載しなければならず、事務作業量が大幅に増えます。この機会に給与ソフトを導入することを検討してみてはいかがでしょうか。

①給与明細に定額減税を反映させる

②住民税の特別徴収

例年5月に届く特別徴収の納税通知書・納付書は、定額減税の関係で1ヶ月遅れの6月に届きます。例年6月~翌5月の12ヶ月間での特別徴収だったものが、令和6年度だけ7月~翌5月までの11ヶ月間で特別徴収・納付を行います。6月の給与計算上、住民税の特別徴収は行いませんので、誤って控除しないように注意しましょう。

6月1日時点の扶養家族数が12月までに増減しても、給与計算上、定額減税額は変更しません。6月1日時点の扶養家族数で計算した定額減税額で12月まで給与計算を行います。最終的には年末調整において、12月末時点の扶養家族数にて、定額減税額の再計算と精算を行います。

所得税・住民税ともに引ききれなかった金額は、全て市区町村から給付されることとなっています。

給付の特徴として

①令和5年分の所得から仮計算をし、給付する

(給付の時期を早めるため。夏頃か)

②一万円単位で切り上げ

(例)所得税控除不足額4万7千円

住民税控除不足額1万5千円

4万7千円+1万5千円=6万2千円⇒7万円

③令和6年分の所得が確定した後に、再計算し、給付不足があれば追加給付が行われます。

(①の給付額が多かった場合でも、返納は不要です。)

納付書の事前送付の取りやめ

国税庁は、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人等については、納付書の事前の送付を取り止めると公表しています。

これまでは、法人の決算申告にあたっては、申告月の初旬や前月末頃に、税務署、都税事務所、市役所から納付書が届いていましたが、これを今年の5月以降は取り止めるということです。

なお、都税事務所は今のところ納付書・申告書の送付が続いていますが、法人市民税については市町村によってはすでに納付書・申告書が送られなくなっています。

(1)e-Taxにより申告書を提出している法人

(2)紙の納付書を使用しないで納付している法人・個人

e-Taxを利用している、または、インターネットバンキング等で納付している法人等には、納付書は送られてきません。

また、来年からは紙の申告書を提出した場合に、控えに収受印を押さないと国税庁が発表しています。これにより、e-Taxでの申告がさらに増えることが見込まれており、納付書の事前送付の対象法人はほとんど無くなるのではないでしょうか。

源泉所得税の納付書については、毎年12月頃に翌年分が送られてきていますが、この源泉所得税については、今のところは引き続き、税務署から納付書が送られてくる予定となっております。

法人税の中間納付(予定納税)についても、納付書の事前が取りやめとなります。

今までは、税務署から納付書が届くことにより中間納付の時期を確認していた会社もかなり多かったのではないでしょうか。今後、納付書が送られてこなくなった場合に、中間納付の納付漏れが増えることが見込まれますので要注意です。

なお、消費税の中間納付については、源泉所得税と同様に当面は納付が送られてくることが予定されています。法人税と消費税により対応が異なることでも混乱が生じると思われます。

このように、時期の違いはあるものの税務署から送られてくる書類は年々減っていき、最終的には全て電子化されることが予想できます。会社としても納付期限や申告期限の管理は、従来と切り替えて電子データで確認することが求められてきますので電子化への対応が必須となります。

令和6年4月1日以降、申告データをe-Taxで送信する際に、「自動ダイレクト」を選択して送信すると、申告データの送信と併せて「ダイレクト納付手続き」が自動で行われるようになります。

これにより、これまで申告データの送信後に別途行う必要があった「ダイレクト納付手続き」を省略することができるようになりました。

IT導入補助金

令和6年2月16日より、IT導入補助金2024の申請受付が開始されています。

(第一次締め切り3月15日)

IT導入補助金とは、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けたITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。

対象となるITツールは、事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開・登録されているものとなります。

また、相談対応等のサポート費用やクラウドサービス利用料等も補助対象に含まれます。

下記5つの枠の中で自社の目的に合ったものを申請することが可能です。

(1)通常枠

自社の課題にあったITツールを導入し、業務効率化・売上アップをサポート

補助率1/2以内 5万円以上150万円未満

(2)インボイス枠(インボイス対応類型)

インボイス制度に対応した会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトに特化し労働生産性の向上をサポート

補助率3/4以内 50万円以下

補助率2/3以内 50万円超~350万円以下

(3)インボイス枠(電子取引類型)

インボイス制度に対応した受発注システムを商流単位で導入する企業を支援

補助率2/3以内 350万円以下

(4)セキュリティ対策推進枠

サイバー攻撃の増加に伴う潜在的なリスクに対処するため、サイバーインシデントに関する様々なリスク低減策を支援

補助率1/2以内 5万円以上100万円以下

(5)複数社連携IT導入枠

業務上つながりのある「サプライチェーン」や、特定の商圏で事業を営む「商業集積地」属する複数の中小企業・小規模事業者等が連携してITツールを導入し、生産性の向上を図る取り組みを支援

ITツールの導入時には、セキュリティ面を考慮することも重要です。また導入後も情報セキュリティ対策の継続や向上を目指す取り組みが重要となってきます。

そのため、IT導入補助金を申請するにあたっては、

「SECURITY ACTION」を宣言することが必須要件となっています。

SECURITY ACTIONとは

中小企業自らが情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度です。

「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」の実践をベースに2段階の取り組み目標があります。

SECURITY ACTIONは、自社で申込みすることが必要であり、また、申込みから受付完了まで1週間以上かかる場合もあり、IT導入補助金の申請を検討している会社は、まずはSECURITY ACTIONの申込みをしておきましょう。

所得税の確定申告

1.確定申告の受付開始

2月16日から令和5年分の所得税確定申告の受付が開始されます。申告・納付期限は3月15日(金)までとなります。不動産所得や事業所得がある方はもちろんのこと、2ヶ所から給与の支給を受けている場合や、医療費控除やふるさと納税の寄付金控除を受ける場合も確定申告が必要となります。

2.所得税の還付申告

医療費控除や寄附金控除を受ける場合の還付申告は、2月16日を待たずに既に受付が開始されています。

税務署が込み合う前に申告した方が還付金の戻りが早いので、お早めに申告することをお勧めします。

3.住宅ローン控除

住宅ローンを利用して住宅を新築した又は住宅を購入した場合は、住宅ローン控除を受けることができます。

初年度は税務署での確定申告が必要となります。(2年目以降は年末調整で控除を受けることが可能)

また、住宅ローン控除の申告を忘れていた場合でも過去5年分については遡って還付申告をすることができますので確定申告を忘れていたとしても諦めてはいけません。

4.年末調整で控除しなかった保険料等

会社勤めの方は、毎年12月に会社で年末調整を受けて所得税の精算を行います。

しかし、年末調整に入れ忘れてしまった保険料などがある場合には、確定申告をすることで所得税の還付を受けられ、また、住民税も安くなります。

会社で社会保険に加入している方でも、国民健康保険や介護保険料を支払っている場合や、お子さんの国民年金を支払っている場合も控除ができますので、入れ忘れがないか今一度確認していただければと思います。

5.ふるさと納税(ワンストップ特例)の注意点

会社で年末調整を受けた方は、ワンストップ特例を利用すれば、確定申告をしなくても、ふるさと納税の控除を受けることができます。

※ワンストップ特例

1年間の寄付先が5自治体以内で、ワンストップ特例申請書を提出している場合には、確定申告をしなくても寄附金の控除が受けられる制度。ただし、医療費控除などで確定申告をする場合は、ワンストップ特例の申請書を提出していても、確定申告で寄付金控除を申請する必要がありますので注意してください。

税務署へ申告書を提出する場合、提出用と控え用の2部を用意して、収受印が押印された控え用を受け取りますが、来年の1月から、この控え用の収受印が押されなくなります。

国税庁は「ご自身で提出年月日の記録・管理をお願いいたします」と言っており、納税者としては非常に困った状況になります。とにかく電子申告や電子化を進めようと外堀を埋めてきていますね。

消費税の変遷など

今年は、消費税のインボイス制度という、消費税法の大改正が入りました。

日本では総人口に占める65歳以上人口の割合(高齢化率)が30%弱であり、今後の人口減少も含めると40年後にはその割合が40%近くまで増えることが見込まれています。

3%から始まり10%まで増税されましたが、年金受給者も含めた幅広い年齢層から徴収できる消費税は、将来的にはさらに税率が上がっていくことが予想されます。

(参考1)消費税率の変遷

1989年(平成元年) 消費税導入3%

1997年(平成9年) 消費税率5%に

2014年(平成26年) 消費税率8%に

2019年(令和元年) 消費税率10%に

2023年(令和5年) インボイス制度導入

一方、諸外国の消費税率(付加価値税)は以下のようになっています。

(参考2)諸外国の消費税率

デンマーク25% スウェーデン25% ノルウェー25% イタリア22%

ベルギー21% イギリス20% フランス20% ドイツ19%

ニュージーランド15% フィリピン12% インドネシア10%

中国13% 日本10% 韓国10% シンガポール8% 台湾5%

日本を含むアジア・オセアニア地域では10%前後である一方、ヨーロッパは概ね20%を超える税率です。消費税率が高い国では、生活必需品には軽減税率を設けいる場合も多く、また、デンマーク、ノルウェー、スウェーデンなどの北欧諸国では、消費税も含めた税金負担 が非常に高い反面、教育費や医療費が無料など福祉関連の保障が手厚くなっています。将来的に日本の消費税率が諸外国並みに上がっていった際に、どのように使われていくのか、税金の使途に注視していかなければなりません。