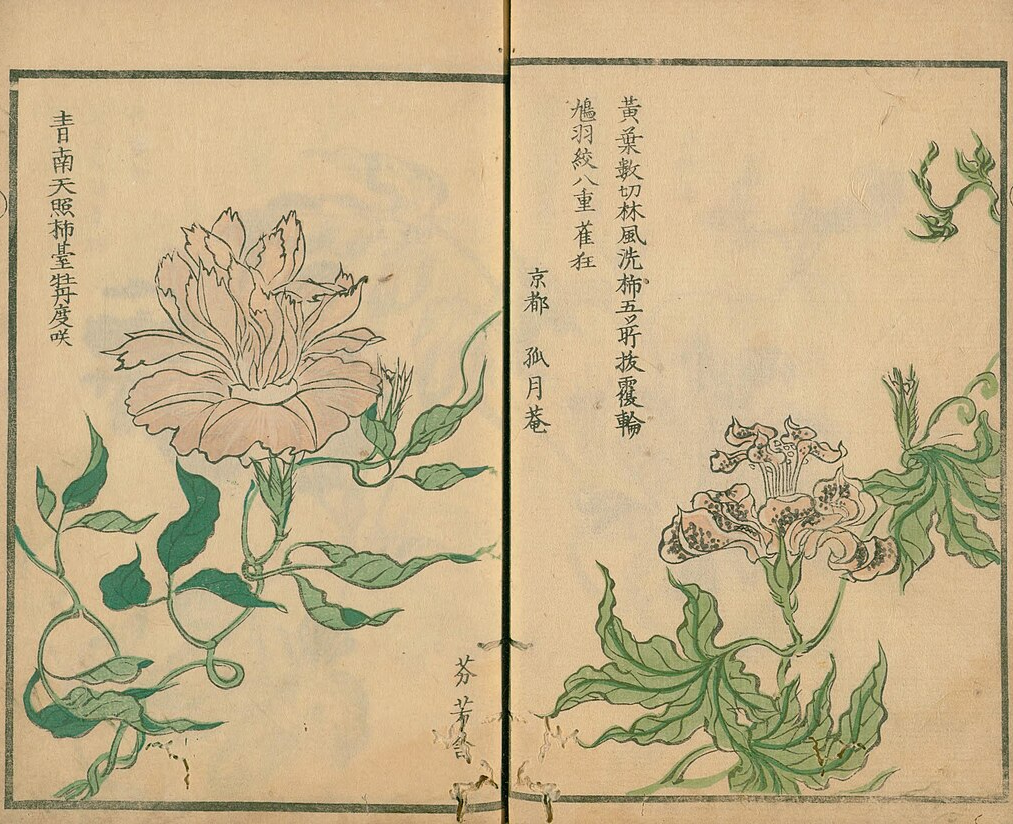

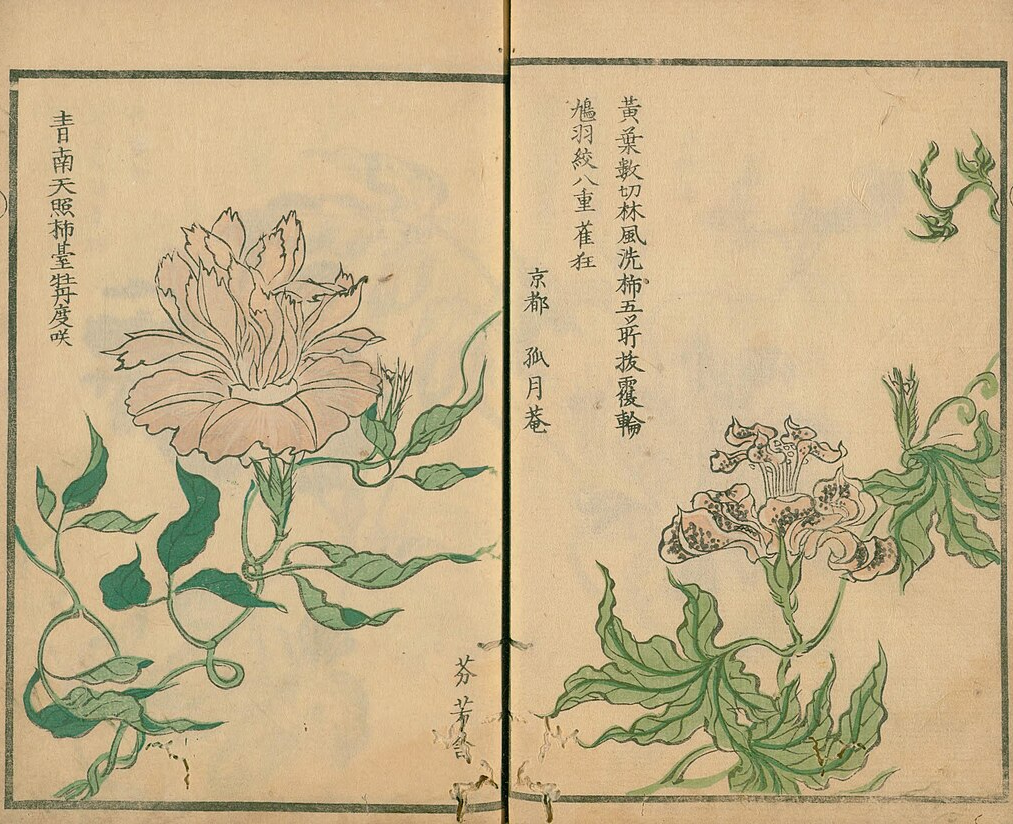

あさがお

毎日40度近い暑さが続いていますが、

庭の朝顔は毎朝元気に花を咲かせています。

朝顔は、実はヒルガオ科サツマイモ属なので、サツマイモの仲間。

「朝顔」と呼ばれるようになったのは平安時代からで、日本への伝来は、

奈良時代末期に遣唐使がその種子を薬として持ち帰ったものが初めとされています。

世界的に見ても、これほど形態が多種多様に変化した園芸植物は他になく

ほとんどの変異は江戸時代に生まれたものだというのも驚きです。

江戸時代の2度の朝顔ブームを機に品種改良が大きく進んで観賞用植物となり、

木版の図譜類も多数出版されたようです。

朝顔の歴史はとても興味深いものがあります。

まだまだ暑いですが、朝顔に励まされ暑さに負けず頑張ります!

戸籍に氏名のフリガナ記載へ

2023年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されています。

これまでは戸籍謄本に氏名のフリガナは記載されておらず、学校や行政などで、氏名の読み間違いが多く、本人確認がスムーズに行えないという問題がありました。また、近年ではいわゆる「キラキラネーム」(読み方が奇抜な名前)が増え、読み方が非常に多様化していることから、正確な把握が難しくなっていることも背景にあります。

この法律の改正により、

今後は戸籍にフリガナが記載されることとなります。

この改正法は、2025年5月26日に施行されました。

それに伴い、各市町村から順次、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が

戸籍の筆頭者宛に郵送されます。

(羽村市では7月18日に発送されています。)

氏名のフリガナについては「氏名として用いられる文字の読み方として

一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。

これによりいわゆる「キラキラネーム」が認められない場合も出てくるかも知れません。

例えば、漢字の意味や読み方との関連性を全く認めることができない読み方

(例:太郎をジョージと読むなど)は認められなくなります。

お子さんの名前を付けるときは気を付けた方が良いですね。

2027年3月末をもって、

紙の手形と小切手の利用が廃止されます。

すでに主要金融機関から、新規発行の停止や受付終了のスケジュールが発表されており、今後は紙の手形・小切手から電子決済への移行が避けられません。

手形・小切手の利用廃止は以下のようなスケジュールで行われる予定です。

①2025年9月末

金融機関での手形・小切手帳の発行受付が終了

②2026年9月末

手形・小切手の最終振出期限

(これ以降の発行は決済できません)

③2027年3月末

電子交換所の廃止

手形・小切手の取立受付停止

紙の手形や小切手を取引に使っている会社は、決済方法の見直しなど、取引先との調整が今後必要になってきます。また、手形や小切手に限らず、インターネットバンキングや電子決済の普及など、電子化を取り入れることは避けて通れません。

8月のこよみ

□法人税中間納付期限

12月決算法人・・・9月1日

(前期の法人税20万超の場合)

□消費税の中間納付期限

3月決算・9月決算・12月決算法人・・・9月1日

(前期分の消費税額によります)

令和7年分の路線価の公表

令和7年7月1日、国税庁から令和7年分の路線価が公表されました。

路線価とは、相続税や贈与税を計算する際の基準となる、土地1㎡あたりの評価額で、全国の主要道路ごとに定められています。

今年も都市部を中心に上昇が見られ、東京23区や名古屋・大阪の中心街では再開発やインバウンド需要などにより、前年よりも価格が上がった地域が目立ちます。一方で、地方圏では横ばい又は微減傾向の地域もあります。

全国で最も路線価が高かったのは、中央区銀座5丁目の「鳩居堂前」で、

1㎡あたり4,808万円です。

西多摩地区では、

福生駅東口広場通りで1㎡37万円が一番高くなっています。

相続税の計算では、不動産(土地)の評価額は

「路線価 × 面積 × 補正率」で算出されます。

(補正率は、土地の形や間口・奥行き、角地かどうかなどを考慮して決まります。)

たとえば、路線価が15万円/㎡で100㎡の土地の場合、補正率が1.00であれば、

相続税評価額は「15万円 × 100㎡ = 1,500万円」となります。

このように、路線価の変動によって、相続税の額も大きく左右されるため、毎年の確認が重要です。

路線価は、国税庁が毎年調査・算定して決定します。

以下の要素をもとに総合的に評価されています

・国土交通省が発表する地価公示価格や地価調査価格

・周辺の不動産取引の実勢価格

・土地の利用状況、地域の商業性・利便性

実勢価格の8割程度を目安に設定されるのが一般的です。

なお、取引が少ない地域などは「倍率方式」と呼ばれる別の評価方法が採用されています。

相続や贈与を予定している方は、お持ちの土地の最新路線価を必ず確認しておくことが大切です。

評価の誤りや見落としにより、過大な税額となるリスクもあります。

相続の生前対策など、いつでもお気軽にご相談ください。

法令に基づく財産調査等を目的として、金融機関に対して行う預貯金等情報のオンライン照会を国税庁は令和3年10月から実施しています。(それまでは、書面申請、書面受取)オンライン化により、申請から取得までの時間が大幅に短縮され、照会件数も増加傾向にあります。

オンライン照会が可能な金融機関は年々増加しており、さらにその対象も拡大の方向に進んでいます。

・令和3年 預貯金等オンライン照会の運用開始

・令和4年 生命保険会社への照会が開始

・令和6年 信用金庫向けの共同化スキーム提供開始

(対象機関急増)

・令和7年 証券会社へのオンライン照会開始

今後さらに、クレジットカード会社や資金決済事業者(〇〇ペイなど)にも対象が広がる模様で、電子化、オンライン化の影響が広がってきています。

7月のこよみ

□法人税中間納付期限

11月決算法人・・・7月31日

(前期の法人税20万超の場合)

□消費税の中間納付期限

2月決算・8月決算・12月決算法人・・・7月31日

(前期分の消費税額によります)

あじさい その後

先日の投稿した枝と同じ枝ですが

咲き進むにつれて、色が変わります。

咲き始めの色も、今の色も魅力的。

あじさい

毎年、事務所の北側に咲きます。

まるでペーパークラフトのようなかわいさです。

6月にお越しの際は、見れるかもしれません。

6月のこよみ

6月の税務処理事項

□法人税中間納付期限

10月決算法人・・・6月30日

(前期の法人税20万超の場合)

□消費税の中間納付期限

1月決算・7月決算・11月決算法人・・・6月30日

(前期分の消費税額によります)

花壇の植え替え

パンジーも終わり

ペチュニアは溢れ咲きのブルーベリージャム、

他にもベゴニア、アゲラタム。