令和6年分の確定申告

あと2日で2月となり、今年も確定申告の時期がやってきました。

今年は定額減税の影響により確定申告書の様式も変更になっており、また、誰が定額減税を受けるかの判定で扶養家族の確認が非常に重要となっております。

還付申告は既に受付が開始されていますが、通常の確定申告は2月17日(月)から3月17日(月)までの期間となっております。毎年申告している方は大丈夫かと思いますが、期限内に申告・納付が完了するようにしましょう。

(1)所得税確定申告の対象者

□給与以外の所得がある(不動産収入など)

□医療費控除の還付を受ける(10万円以上の医療費)

□ふるさと納税(ワンストップ特例を申請していない)

□2枚以上の源泉徴収票を持っている(2ヶ所給与)

□住宅ローン控除を受ける方(R6年に家を建てた)

□インボイス番号を取得した(消費税の申告)

これら以外にも申告をしなければいけない場合や、還付を受けられる場合もあります。

(2)申告の方法

□紙申告

今年から申告書の控えに税務署の押印がもらえません。

申告した内容が分かるように、提出前に一部コピーを取っておきましょう。

□電子申告(e-Tax)

マイナンバーカードがあればスマートフォンやご自宅のパソコンから電子申告ができます。

(PCの場合にはカードリーダーが必要です。)

(3)納税の方法

□納付書による納付

金融機関や税務署で納税します。今年から税務署の窓口での納付が15時までとなります。

(納税証明書の発行手数料の支払も同様です。)昨年より時間が短縮されていますのでご注意ください。

□振替納税(口座引き落とし)

毎年確定申告をする方は、口座振替のハガキを出しておくと便利です。

(3月15日までに提出すれば今回申告分から振替納税が可能です。)

なお、e-Taxが出来る方は、オンライン上で振替納税の登録が可能です。

(ただし、キャッシュカードの暗証番号の入力が必要)

□QRコード納付(コンビニ納付)

30万円以下の税金ならコンビニの窓口で納付可能です。

ただし、クレジットカードや電子マネーでの支払いはできません(現金納付)。

日中に金融機関で納付できない方には便利ですね。

これ以外にも、クレジットカードやインターネットバンキング、Pay払いなど各種納付方法があります。

(4)贈与税の確定申告

3月17日は、所得税の確定申告の期限だけではなく、贈与税の確定申告の期限でもあります。

□110万円以上の贈与

□住宅取得資金の贈与

□相続時精算課税制度の届出など、昨年中に贈与をして、贈与税の申告の対象となる方は、お忘れなく申告・届出をしましょう。

1月のこよみ

1月の税務処理事項

□法人税中間納付期限

5月決算法人・・・1月31日

(前期の法人税20万超の場合)

□消費税の中間納付期限

2月決算・5月決算・8月決算法人・・・1月31日

(前期分の消費税額によります)

NEWSで一年を振り返り

今年最後のNEWSです。

今回は、この1年間で取り上げた記事を振り返ってみたいと思います。

☐納付書の事前送付の取りやめ

e-Taxにより申告書を提出している法人については、納付書の事前送付が取りやめとなりました。

現在は、消費税の中間についてのみ、紙の納付書が税務署より届いておりますが、将来的にはe-Taxや電子納税が主流になっていくでしょう。

☐定額減税

6月から始まった定額減税。所得税3万円と住民税1万円が減税されます。給与計算や年末調整、そして事前の調整給付があったり、事務的にも非常に煩雑となり定額減税に振り回された半年間でした。

☐交際費に関する税制改正

1人当たり5,000円以下の飲食代等については交際費から除外して法人税を計算することができましたが、令和6年度の税制改正により、この5,000円が1万円に引き上げられました。コロナ禍以前の水準に戻るとも思えず、中小企業の交際費の経費算入上限800万円を超えることもほとんどなく、あまり効果はないと思われます。

☐相続登記の義務化

所有者不明土地の解消に向けて、令和6年4月1日から不動産(土地・建物)の相続登記が義務化されました。

将来的な相続に向けて、所有者名義の整備の関心が高まっています。

☐マイナンバー関連

マイナンバーカードの保有率が8割近くと数年前と比べてかなり増加しました。

12月より保険証のマイナンバーカード化も始まっています。

☐賃金のデジタル払い

PayPayなどによる賃金のデジタル払いが可能になりました。

給与明細のWeb化も増えてきています。

☐最低賃金の引き上げ、過去最大に

東京都では1,113円から50円の引上額となっており、

全国で一番高い1,163円となりました。

☐相続関係(相続時精算課税制度など)

相続時の贈与加算の期間が3年から7年に変更となるととともに、

相続時精算課税制度に110万の基礎控除が新設されました。

☐収受日付印の押なつが廃止へ

来年1月以降の確定申告書の提出などでは、税務署での控え印の押印は廃止となります

2024年も残すところ、あと6日となりました。皆様にとってどんな1年だったでしょうか。先日発表された「今年の漢字」は「金」(キン・かね)でしたね。オリンピックイヤーに選ばれやすい漢字ですが、どちらかと言えば「裏金問題」や「闇バイト」、「物価高騰」などのマイナス面が目立ったのではないでしょうか。来年は穏やかな年になることを願うばかりです。

井澤会計事務所・㈱AtoZ B・Sは、12/28(土)~1/5(日)までは冬季休暇となります。来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

年末年始のお知らせ

今年も一年、格別のご愛顧を賜りまして、厚くお礼申し上げます。

来年も、皆様により一層のご満足をいただけるよう、スタッフ一同サービスを向上させる所存ですので、変わらぬご愛顧のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

来る年も皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

弊社の年末年始休業期間は下記の通りです。

休業期間:12月28日(土)~1月5日(日)

営業開始:1月6日(月)より

お休み期間中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

収受日付印の押なつが廃止へ

国税庁は、令和7年1月から書面で提出された申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないと発表しています。

これまでは提出用と控え用の2部を税務署に持っていき、収受印が押された控えを持ち帰って保管していたと思いますが、来年からは税務署の窓口で提出するのは提出用の1部だけとなります。

国税庁は、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続きのオンライン化、事務処理の電子化など税務行政のDX化を進めており、その一環として押印が廃止となるわけです。

令和6年11月に国税庁より発表されたe-taxの利用状況等によると、

令和元年度は12,435,802件(47.5%)であった所得税申告のオンライン利用率が、

令和3年度には15,291,265件(59.2%)、令和5年度には18,394,172件(69.3%)と、

年々オンライン利用率が増えてきているのが分かります。

ただし、パソコンやスマートフォンの操作に慣れていない高齢者に

e-taxがどこまで浸透していくかは微妙なところで、今後の推移に注目です。

国税庁は、来年1月からの押印廃止に伴い、当分の間の対応として、希望者には申告書等を収受した日付や税務署名を記載したリーフレットが交付されます。

このリーフレットには提出日付と税務署名は記載されるものの、「令和6年分所得税確定申告書」など、何を提出したかはメモ欄に提出者自身で記入する用紙となっており、提出内容を証明するものでもなく、あくまで備忘録替わりと思っておいた方が良いです。

また、書面提出した申告書の内容について、以下のような方法が設けられます。

(1) 申告書等情報取得サービス

書面(又はe-tax)により提出した所得税の確定申告書・青色決算書・収支内訳書(直近3年分のみ)は、

パソコンやスマートフォンからマイナンバーカードとe-taxソフトを使って、PDFファイルを取得申請ができます。

(2) 税務署での申告書等の閲覧サービス

納税地の税務署の窓口で過去に提出した申告書の内容を確認する方法です。(一定の場合は写真撮影が可能)

12月のこよみ

□法人税中間納付期限

4月決算法人・・・1月6日

(前期の法人税20万超の場合)

□消費税の中間納付期限

1月決算・4月決算・7月決算法人・・・1月6日

(前期分の消費税額によります)

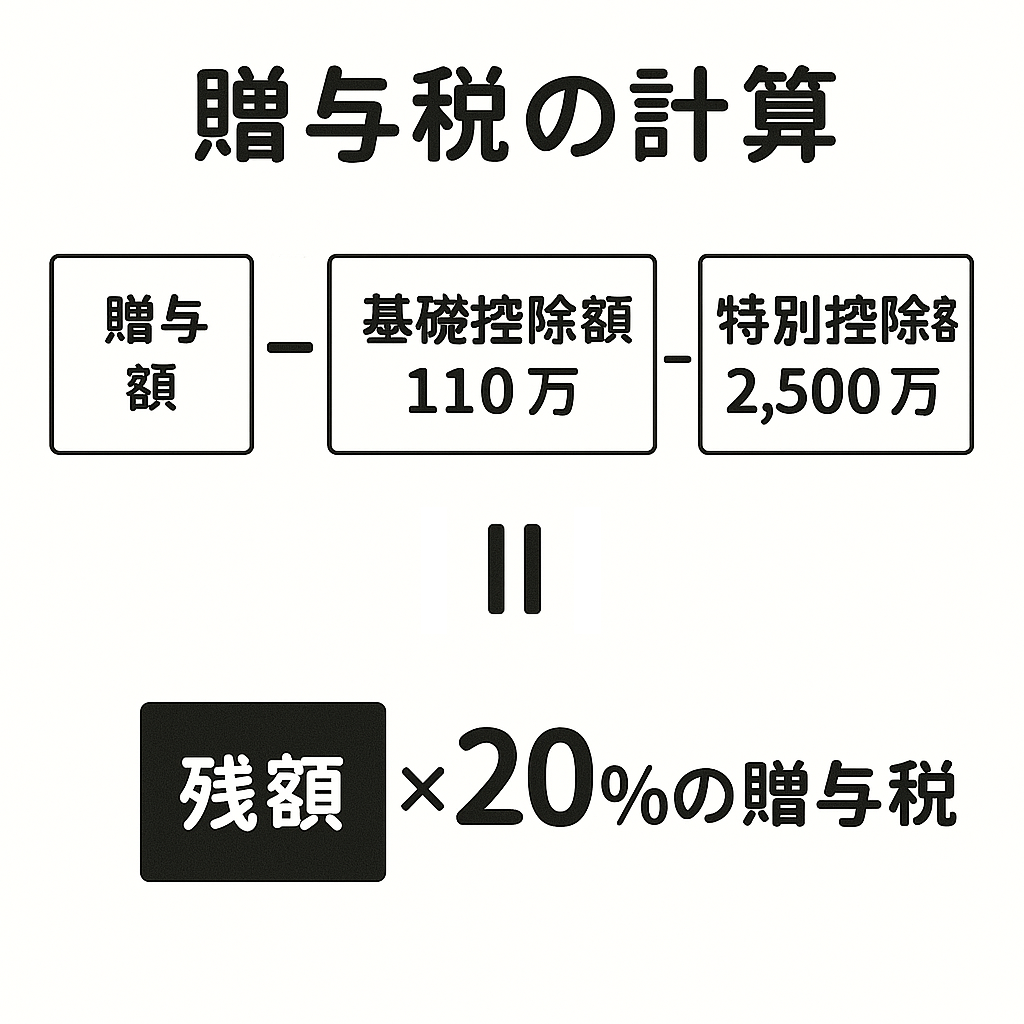

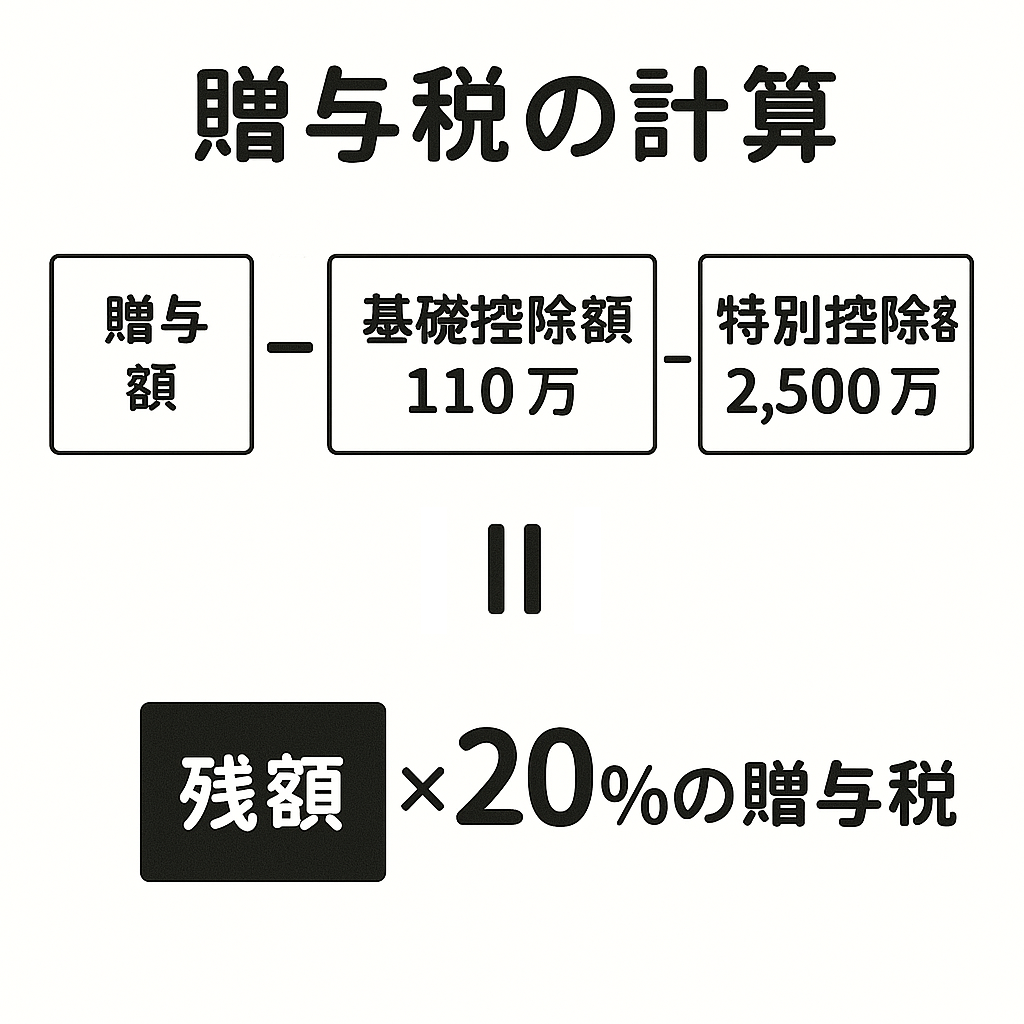

贈与税の課税方法

親から子に現金を贈与するなど、

個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。

贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方法があります。

贈与を受けた方は贈与者ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。

1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた金額から基礎控除額110万円を引いた残額について、贈与税が課税されます。(10%~55%)

1年間の贈与金額が110万円以下なら、贈与税が課税されることはありません。1年間に複数人から贈与を受けた場合には、その合計額から基礎控除110万円を引いて課税対象か判定します。

例えば父親から100万円、母親から50万円の贈与受けた場合は、年間150万円の贈与を受けたこととなり、基礎控除額110万円を超えるため、贈与税の申告・納税が必要となります。

生前贈与の特例制度であり、父母や祖父母から18歳以上の直系卑属(子や孫)に贈与をした場合に、基礎控除額110万と特別控除額2,500万を贈与額から控除し、残額に20%の贈与税が課税されます。

贈与者が亡くなった場合に、相続税の計算上、その贈与財産を相続財産に合算し相続税を計算します。

また、一度この相続時精算課税を選択すると、その後、同じ贈与からの贈与について「暦年課税」へ変更することができません。

このように、「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの方法があります。「暦年課税」については110万以下の贈与であれば申告する必要はありませんが、「相続時精算課税」は選択届出書の提出と、贈与があった年分の贈与税の申告が必要となります。

「相続時精算課税」は、1年で多額の贈与する場合には有効ですが、将来的には相続税の計算上足し戻す必要がありますので、贈与税の申告書の控えは、相続発生時まで長期間にわたって保管することが必要です。

毎年の暦年課税か、それとも相続時精算課税か。贈与税率や将来的に見込まれる相続税率など、多面的に検討をして有利な方法を選択しましょう。

◆ 中小企業向け賃上げ促進税制

2024年度の税制改正により、

中小企業向けの賃上げ促進税制が拡充されました。

(1)賃上げ要件

給与等の支給額が前年度より1.5%以上増加

(2)税額控除額

給与等支給額の増加額×税額控除率(15%又は30%)

前年と比較して給与額が増加した場合に税額控除を受けることができます。(役員や役員の親族等は対象外)

教育訓練費や子育て両立・女性活躍支援で上乗せ要件もありますので積極的に活用していきましょう。

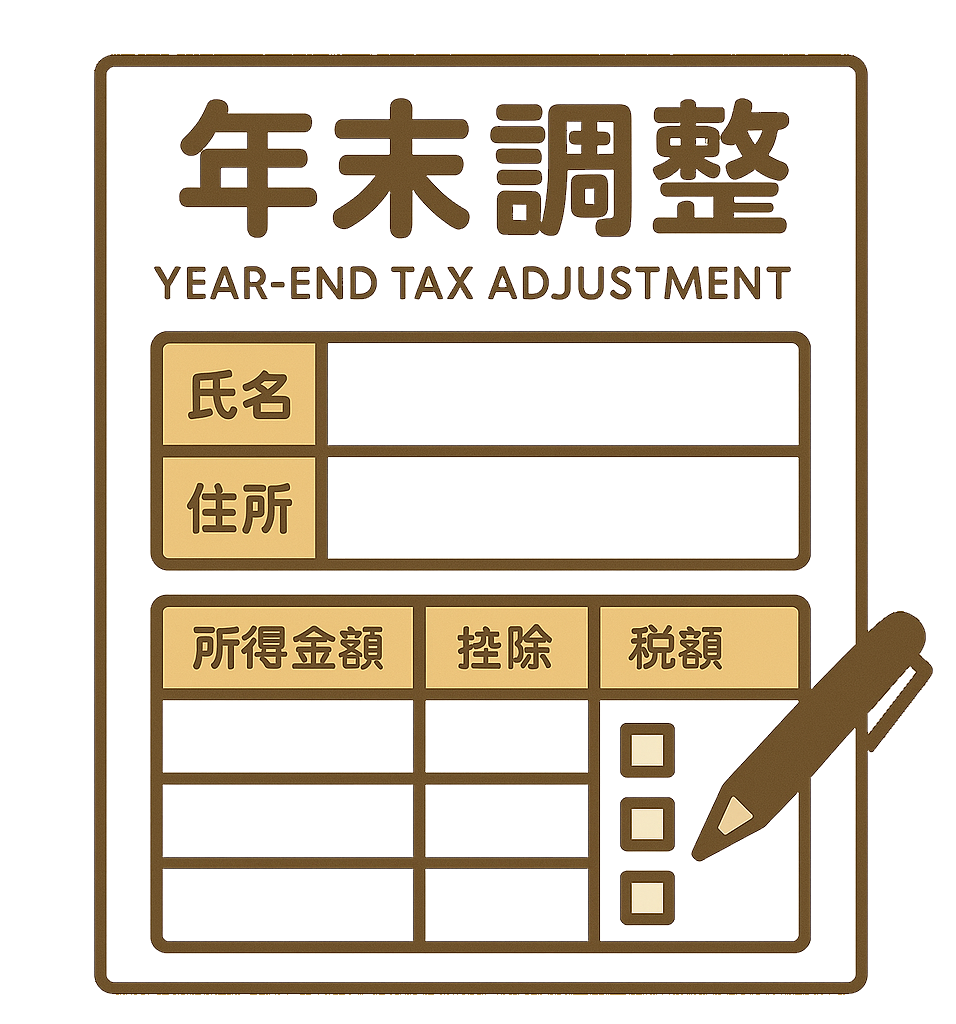

令和6年の年末調整

11月に入り年末調整の用紙を従業員に配布する時期になりました。

令和6年の年末調整は昨年までと違い、定額減税の処理が必要となります。これを「年調減税事務」と言います。

年調減税事務では年調減税額を計算し、年間の所得税を計算します。

年調減税額とは年末調整時点の定額減税の額で「本人3万円と扶養家族1人につき3万円」の合計額です。

年調減税事務の対象者となる要件は下記の通りです。

(1)年末調整の対象者

(2)合計所得金額(給与所得以外の所得も含む)が1,805万円以下になると見込まれる

2ヶ所給与など所得税を乙欄で計算している場合以外は、ほとんどの従業員は年調減税事務の対象となると思います。

なお、月次減税事務では、1,805万円超の所得者も対象となり定額減税を行っていましたが、年末調整では対象外となります。

年調減税事務においては、

配偶者や扶養親族の分も本人が定額減税を受けることとなります。

対象となる配偶者・扶養親族は

(1)日本国内に住んでいる

(2)本人と生計を一にしている

(3)合計所得金額が48万円以下になると見込まれる人

(青色事業専従者等を除く)

給与所得のみの場合は、年収103万円以下

給与収入103万円 -給与所得控除55万円=48万円

令和6年分の年末調整の用紙(基・配・所)では、定額減税に関するチェック箇所が2つ増えました。

(1)給与所得者の基礎控除申告書「基・配・所」の年調用紙の左側の部分です。

ここは本人の所得を計算し、それによって「基礎控除の額」と「本人が定額減税の対象か」を申告する欄です。

所得が1,805万円以下になった場合は、「本人定額減税対象」に☑を入れましょう。

(2)給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書

ここは、配偶者の所得を計算する欄です。

所得の金額によって「配偶者控除」か「配偶者特別控除」となるか、また、配偶者の所得が48万円以下の場合には配偶者を扶養親族として従業員本人の定額減税の対象となります。この場合には「配偶者定額減税対象」に☑を入れましょう。

このように、今回の年末調整は定額減税の対象者かの確認が必要であり、配偶者の所得確認が特に重要となりますので、ご注意ください。

11月のこよみ

□法人税中間納付期限

3月決算法人・・・12月2日

(前期の法人税20万超の場合)

□消費税の中間納付期限

12月決算・3月決算・6月決算法人・・・12月2日

(前期分の消費税額によります)